新华社青岛1月31日电 题:拖轮船长:见证海上“迎来送往” 为港口“保驾护航”

新华社记者王凯

农历新年前后,山东青岛迎来寒潮天气。在山东港口青岛港轮驳有限公司前湾南港拖轮基地,狂风呼啸的海面泛起滚滚白浪,一艘艘拖轮正在准备作业。

日前,顶着刺骨寒风,记者迈到“青港拖29”轮上。此时,船长冷龙龙正带领船员们启动拖轮,准备去U2泊位将“惠舟66”轮拖出来。

拖轮工作,是港口码头业务的第一环和最后一环,负责协助轮船停靠及离开泊位。这个工种,被称为海上“迎来送往”的“接待员”。

冷龙龙正在驾驶拖轮。新华社记者王凯 摄

确认设备良好、打开助航仪器、启动轮机……短短十几秒,冷龙龙就做好了准备工作,拖轮缓缓从码头驶向目标轮船。

狂风裹挟着海水,海浪被吹散成团团白雾。

“现在有7级风,阵风已达9级左右。”冷龙龙看了一眼风力显示屏后说。

很快,冷龙龙驾驶的拖轮就到达目标轮船附近。在他的指挥下,拖轮一边慢慢收紧缆绳,一边调整角度向后倒船,准备把轮船从泊位上拖出来。

“现在刮西北风,我们得让缆绳垂直于轮船,才能平稳地把它拖出来。”冷龙龙给记者解释工作原理。

狂风中,这项工作看似简单,实际操作难度很大。冷龙龙一边根据风向和风力操控着拖轮保持稳定,一边根据目标轮船的方位调整拖轮缆绳。

过了20分钟左右,10时55分,“惠舟66”轮终于从泊位驶出。

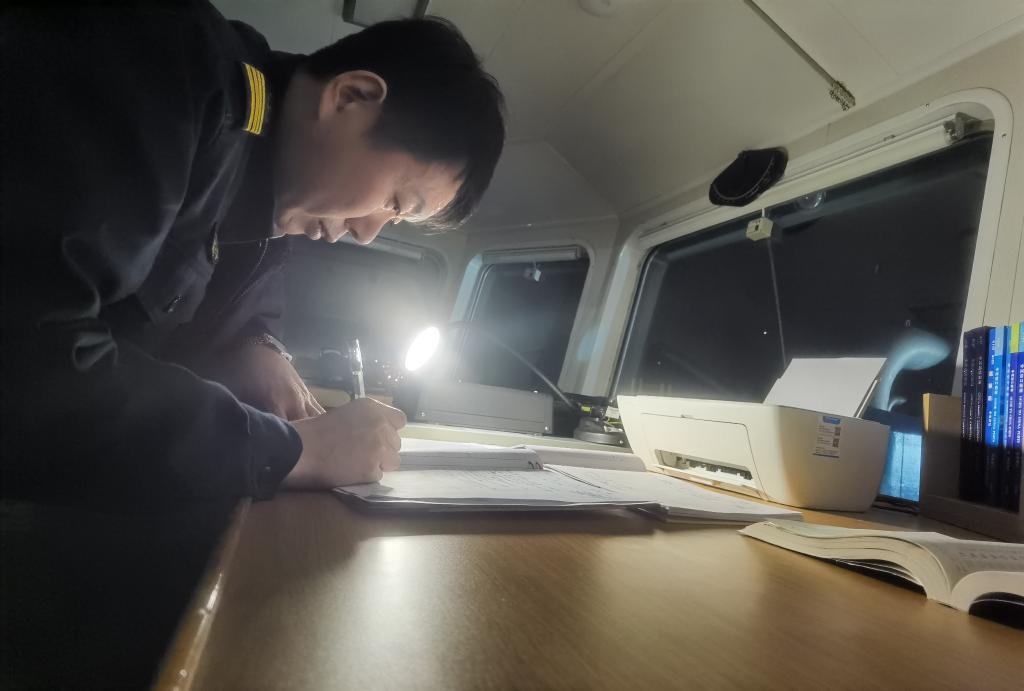

任务间隙,冷龙龙抓紧时间在船舱进行安全学习。新华社记者王凯 摄

11时30分许,冷龙龙的工作平板电脑突然响了起来。“又一单活儿来了!准备接单!”冷龙龙说。

每天重复这些工作,会不会觉得枯燥?冷龙龙的答案是“绝对不”。

“每个活都有新挑战,当了船长后更有职业成就感。”冷龙龙说,他2009年毕业后,用了12年的时间从水手成长为船长,还获得过公司劳模、青岛港工人先锋等荣誉。尤其是成为船长后,他曾到多片海域参与项目建设,这让他十分自豪。

海风越来越大,按规定拖轮作业暂时停止。冷龙龙说,今天由于天气原因,进港轮船较往常少了很多,平时每天都能干8到10艘船。

19时50分许,海上风力减到六级,阵风七八级。工作平板电脑突然又“派单”了,冷龙龙将迎接“山港潍坊”轮停泊。

每次任务后,冷龙龙都要记录航海日志。新华社记者王凯 摄

夜间行船,为了尽可能保证视线不被干扰,驾驶室内没有任何灯光,只有雷达、航行系统以及一些按键发出亮光,拖轮前后的灯也都要全部熄灭。视野受限,是夜间工作最大的难题。“你得打起十二分的精神。”冷龙龙说。

说话间,冷龙龙已经发现了目标。然而记者望向窗外,只看到远处的点点亮光。

“你看这里。”冷龙龙指着面前的雷达说,“这个长条就是‘山港潍坊’轮。通过灯光也能辨别,远处那个左红灯右绿灯、前后各一个灯的就是它。”

冷龙龙驾驶着拖轮慢慢抵近轮船右后舷。由于能见度很差,冷龙龙打开了探照灯,同时与轮船船长沟通接缆位置。几分钟后,两艘船顺利接缆。然后拖轮就按照轮船船长的指挥进行推、拉等动作。

21时50分许,“山港潍坊”轮的迎接工作顺利结束。

此时,港区两岸的桥吊已经开始工作,基地的拖轮也全部出动,青岛港码头又忙碌了起来。

“白天是由于天气原因作业量少,这是特殊情况。”冷龙龙说,晚上海风小了,白天积压的活儿得抓紧干。

轰隆隆……第二天1时58分许,一阵阵发动机轰鸣声传来,原本在船舱休息的记者来到驾驶室。冷龙龙正在启动拖轮,他们接到指令,要把“大禹洋山”轮拖出泊位。

2时08分,冷龙龙(右)在驾驶室用对讲机联系目标轮船。新华社记者王凯 摄

“现在风力减弱到五级左右,轮船开始恢复大批进出港。”冷龙龙说。

打开驾驶室侧门,站在甲板凭栏远望,夜幕下的青岛港码头一片灯火通明,岸上桥吊正紧张有序地装卸集装箱,海上一艘艘拖轮穿梭不停……

“我们又开始新一年的忙碌了!”冷龙龙说。

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页