11月5日,由汉台区委宣传部、汉台区融媒体中心组织开展的“‘十四五’高质量发展汉台答卷”媒体集中采访活动举行,18家省市媒体记者深入一线,走进汉台区轻工产业、富硒魔芋食品产业园以及宗营镇杨家山村,欣喜地看到“十四五”以来汉台城乡经济社会发展所取得的巨大成就。

汉台区轻工业产业园:全智能车间引领区域经济新突破

汉台区轻工业产业园总投资5300万元,已建成B区和C区两个区域,按照产业规划合理分区布局,统一进行内部改造装修,水、电等基础设施配套完备。基地配备建设了专用停车场、员工宿舍,周围学校、超市等配套设施齐全,目前已有欣达仕业、卿如故汉服、贝尔电子、星耀旭达等9户企业相继入驻。

“欣达5G全智能服装智造项目是我区积极承接东部产业转移,集劳动密集型和技术密集型于一体的示范项目。”汉台区经济贸易局党组成员、副局长向杰介绍说,项目于2025年2月10日建成投产,预期年营业收入可达2亿元,将有效带动上下游产业发展,形成完整的服装加工产业链条,成为具有区域示范作用的链主企业。

在“卿如故”汉服工厂,主播正在直播间为消费者详细介绍新款汉服,而生产线上的工人们则忙碌地进行裁剪、缝纫、压花、熨烫等工序。不久后,这批精美的汉服将通过快递送到全国各地的消费者手中。“去年,我们的线上直播间曾创下10万件销量。如今,我们主攻电商新赛道,从最初的日发货量不到百件,到如今高峰期日发货量500余件,产销量都有所增长,同时带动了50余人就业。”汉中卿如故汉服文化发展有限公司相关负责人说。

富硒魔芋产业园:小魔芋赋能乡村振兴大目标

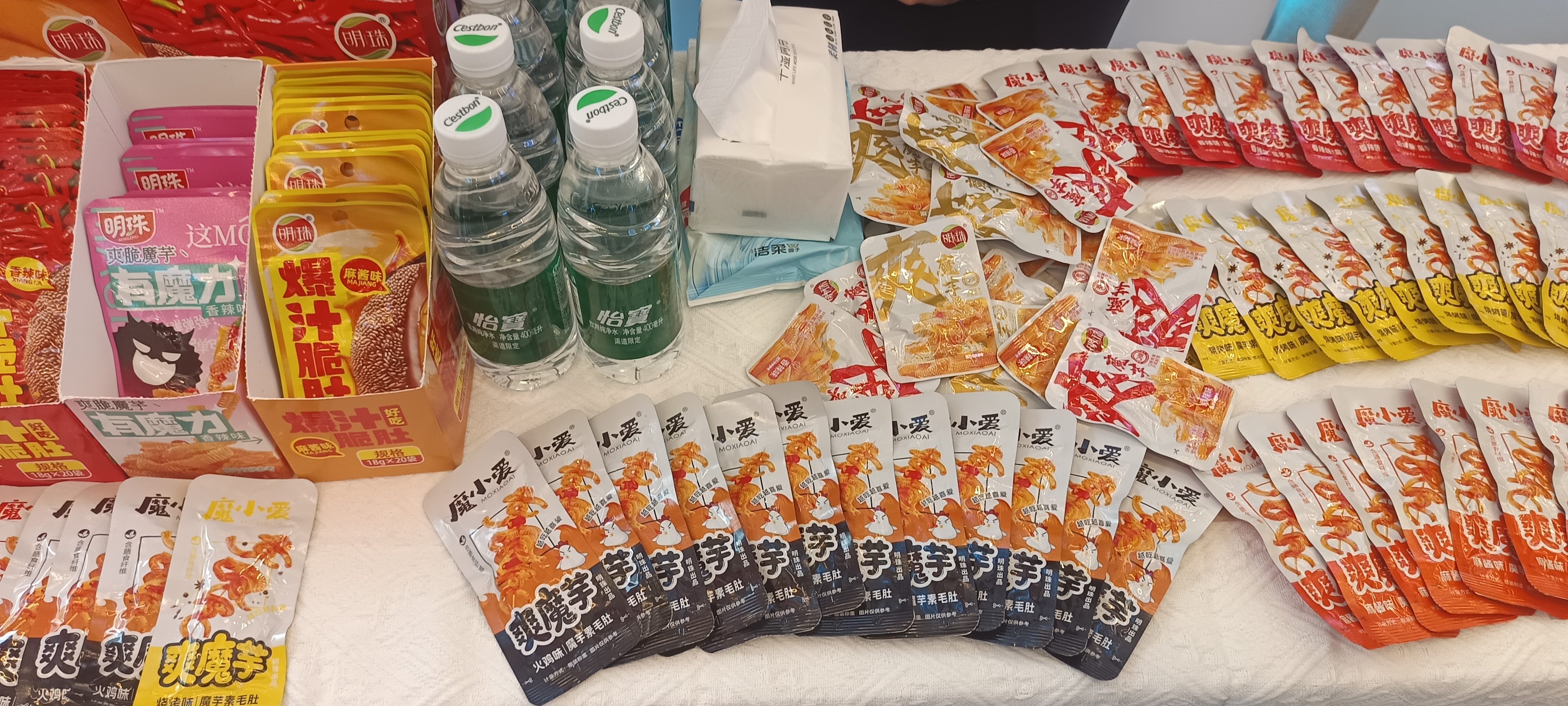

汉台区大健康富硒魔芋食品产业园于4月开工建设,是汉台区精准招商,一、二、三产高效融合发展的高效实践,产业园展现了“精准招商”与“三产融合”的汉台速度。该项目总投资9900万元,从签约到投产仅用110天,实现了“资产唤醒”与高效落地。新建的4条富硒魔芋食品加工生产线,已与三只松鼠、良品铺子等知名品牌达成合作,自创品牌“魔小爱”系列产品也已初具规模。

“我们打破传统工业布局,推动‘工业+旅游’融合,实现生产、研学、文旅多元协同。”汉台区老君镇镇长朱建敏表示。园区通过“企业+种植基地+农户”模式,带动上游种植、中游加工、下游服务,形成完整产业链,预计全面投产后可新增就业600余人、年产值4.4亿元,成为汉台区推动乡村振兴、促进农民增收的又一亮点。

省道315汉台段:打造汉台北部生态旅游精品线路

省道315汉台段,将大量曾经分散的乡村旅游点、历史文化遗址、生态休闲区等旅游资源“串珠成链”,使褒河石门栈道、黄花河、花果山、哑姑山、天台山等5大景区“连线成网”,形成“一日游”精品线路,预计年接待游客超200万人次,超8万农民吃上“交农文旅融合饭”,有效推动“交通+产业+旅游”融合发展,实现了一条路带活一批产业、兴旺一片乡村的生动实践。

“‘十四五’以来,汉台区交通运输局整合投资约13.81亿元,先后实施省道315、国道244、周孤路、汉铺路、武姜路等126个民生交通项目约239.86公里,基本形成了外联内通、布局合理的“七纵六横”路网骨架。”在位于315省道的武乡镇吴庄村转盘处,汉台区交通运输局局长戚祎介绍说。

杨家山村:以“四微”模式探索乡村振兴新途径

宗营镇杨家山村结合村情实际探索出一条乡村振兴“四微”(微改造、微自治、微文化、微经济)新路径,一举成为全市农文旅融合发展新亮点,先后入选全省“千万工程”示范村,“陕西省美丽乡村示范村”“陕西省民主法治示范村”。这个曾经的贫困村,正用一场生动实践,在乡村振兴画卷上,写下自己的生动篇章。

“我们坚持就地取材、旧物利用,不搞大拆大建,运用绣花功夫唤醒沉睡资源,探索出一条脱贫村‘精微善治’同乡村振兴有效衔接的蝶变模式。”汉台区宗营镇镇长胡波介绍。

“以前村里穷没产业,年轻人都往外跑。现在回乡的年轻人逐渐多了起来,从‘外出谋生’到‘归巢创业’,村民增收有门路,游客来了有玩头。”杨家山村党支部书记杨超笑着对记者说。

“十四五”期间,汉台区经济综合实力稳步增强,预计2025年,全区实现生产总值458亿元,是2020年的1.22倍,年均增长4.7%;预计实现社会消费品零售总额283.4亿元,是2020年的1.4倍,年均增长7.6%;五年累计完成地方财政收入52.28亿元;固定资产投资年均增长5.6%,重点项目累计完成投资1161.23亿元,经济规模稳居全市首位。全区综合实力稳步增强,新质生产力稳步发展,城乡面貌稳步提升,生态城市稳步推进,人民生活稳步提高,正在以崭新的风貌续写着高质量发展的新篇章。

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页