在眉县,人们一提起李琼胜,无不赞叹有加。十二年前,他放弃三十万的年薪,从华为离职毅然踏上了回乡路,在家乡这片秦岭北麓的土地上播撒希望,用智慧和汗水走出了一条从"土坷垃"到"金疙瘩"的转型之路。

三十万年薪与一亩三分地的抉择

2013年春节前,李琼胜等不及华为深圳总部的年终奖到账就踏上了回家的列车。这位西北工业大学毕业,华为核心技术岗,30万年薪,在深圳有房有车,却为何放弃优渥的工作生活毅然返乡?原来是2009年父亲在老家晕倒摔伤头颅,母亲数月后才小心翼翼地透露给他,知悉情况的李琼胜即刻将父母接到深圳,可钢筋森林里,父亲终日郁郁寡欢,饭后去公园踱步,归来却总需三颗健胃消食片下肚。语言如墙,饭食无味,父母困守于这陌生的繁华里。李琼胜心中如被钝器击中:辛劳一生的双亲,竟在应享清福的晚年,被连根拔起,置于全然陌生的土壤。经过激烈的思想斗争,最终他不顾父母反对,毅然决然回到了家乡。

回到眉县槐芽清湫村,村民都笑,“大学生回来种猕猴桃,怕不是读书读傻了。”李琼胜记得第一次剪枝时,被老果农指着后背说:“姿势比果子还生涩。”传统种植的苦头接踵而至:2014年花期遇冻,减产三成;2015年大水漫灌导致根腐病,损失惨重;农忙时雇不到人,眼睁睁看着错过了最佳授粉的花期。

2016年,眉县农广校的职业农民培训班成了救命稻草。“第一堂课讲‘四改五提升’,老师说‘好果子是改出来的’,我才知道种地还有这么多门道。”他像海绵吸水般吸收知识,笔记本上既有在华为工作时的电路图纸,也开始出现果树修剪的示意图。

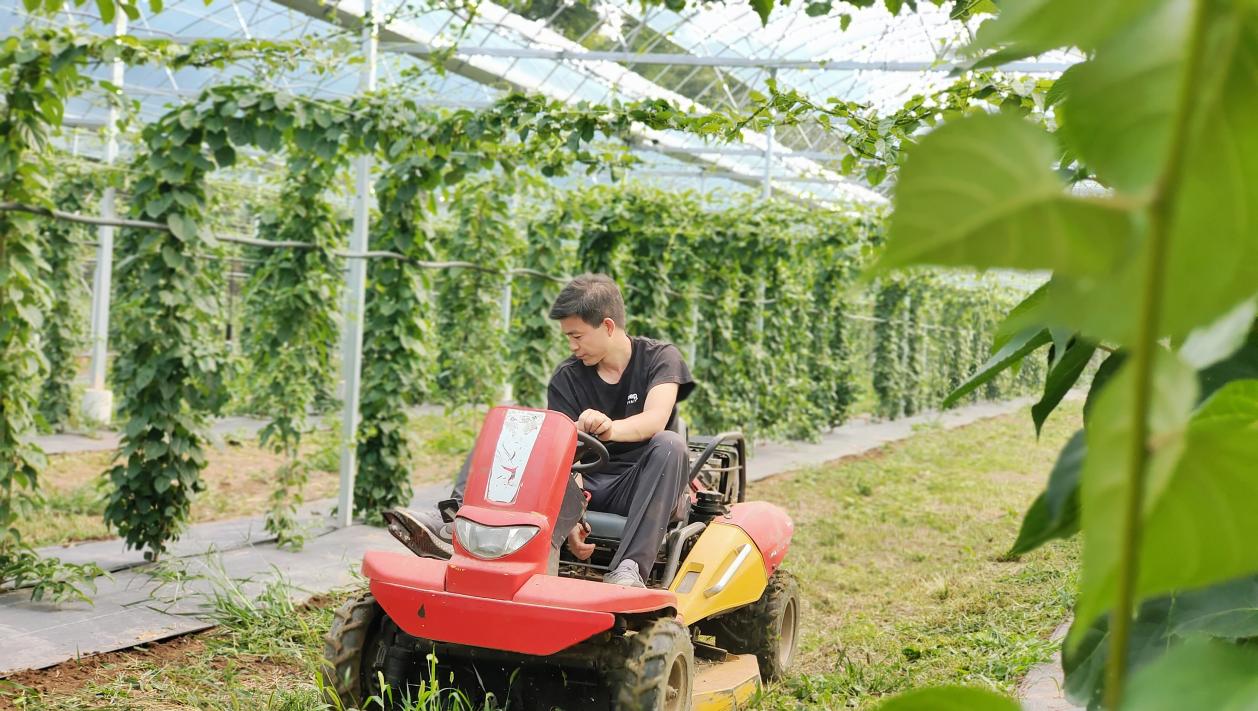

智慧果园里的“降本革命”

2024年的夏季,气温特别高,需要给猕猴桃园浇水。但李琼胜的果园里几乎见不到人影。“往年灌溉要10个人忙3天,现在我一个人用手机点3分钟。”他点开果园管理APP,水肥一体化系统自动根据土壤墒情调整用量,数据显示用工成本直降60%。这项从"智慧果园管理"课程学来的技术,曾让他在村民大会上被质疑“花冤枉钱买个手机控制水管”。

更具争议的是他对修剪枝条的处理。“以前村里路边全是堆成山的枝条,下雨沤得发臭。”李琼胜把农广校“农业废弃物资源化”课程里的知识搬进村,花8万元购置了台枝条粉碎机。当第一批发酵出的有机肥检测出70%有机质含量时,曾嘲笑他“捡破烂”的村民们沉默了。事实证明,这比外购肥料便宜三成,还改良了板结的土壤。

在“病虫害生物防治”课堂上,专家一句“土壤里的菌能治病”点醒了他。2024年初,他在果园里埋下特制菌剂,用有机肥改良土壤生态,“就像给果树打疫苗”。他蹲在地里拨开土层,根须周围的白色菌丝清晰可见,“今年化学农药用得少了,果子甜度却提高了1个百分点。”如今,他的猕猴桃因干物质含量高,每斤能比普通果多卖1块钱。

直播间里的乡土叙事

“家人们看过来,这颗猕猴桃的糖度能到18,咬一口全是阳光的味道!”夜幕降临时,李琼胜的果园直播间准时开播。镜头前,他穿着沾着泥土的工装,身后是挂满果实的藤蔓,手机支架旁还放着测糖仪。这个场景,源自2024年三产融合培训班的“农产品电商”课程。

“老师说,卖产品不如卖故事,我们的故事就藏在果园里。”他带着网友看智能监测设备,讲枝条变肥料的过程,甚至直播猕猴桃的糖度检测。

2024年,他的销售额突破580万元,带动30户村民组建电商团队。李琼胜帮村民们设计包装时,特意印上“秦岭北麓·数字果园”字样。他告诉乡亲们,咱农民也要有品牌意识。

从"单打独斗"到"联农带农"

“李老师,我家的树好像又犯病了。”邻村的李加省抱着病枝找到李琼胜的“田间课堂”。这个每月开两次的免费培训班,已经培养出12个“土专家”。果农意识到:以前怕别人学了技术抢生意,现在才明白,大家都种得好,眉县猕猴桃才能成金字招牌。

在李琼胜的牵头下,“枝条处理合作社”每年消化900吨农业废弃物,生产的有机肥不仅供自家果园,还惠及周边百户果农。他还探索出“保价收购+技术入股”模式,以高于市场价15%的价格收购农户果品,带动户均年增收1.2万元。

在300亩核心示范园里,前来参观的果农们围着智能监测终端啧啧称奇。“这就是标准”,李琼胜指着墙上的种植规范,“从开花到采摘,每个环节都有数据说话。”据了解,由他牵头成立的猕猴桃产业联盟,已制定出28项种植标准,让"眉县猕猴桃"的品牌溢价空间越来越大。

十二年间,他把华为工程师的严谨带进了果园,用职业农民的实干精神破解了一个又一个难题。“张载说‘学贵于用’,对我们农民来讲,就是把书里的字变成地里的果,把课堂上的话变成腰包里的钱。”如今,这个曾在华为会议室里侃侃而谈的工程师,已经习惯了白天一身泥,晚上对着镜头当主播的年轻人,道出了他人生最大的感悟:“以前觉得三十万年薪是顶了天,现在看着村民们的增收账,我才明白啥叫真正的价值。”(张 轩)

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页