“这不是岁月磨出的坑洼,而是80年前日军炸弹碎片砸出的弹痕。”家住西安市光明巷的商户马师傅手指着一处凹陷的痕迹说。在今日繁华街巷深处,弹痕犹存的民居建筑仍在无声诉说着这段艰难的历史。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,80年前的西安,作为“前方之后方,后方之前方”具有独特的地理位置和战略作用。为此,记者分别走进日本飞机轰炸西安遗址、西安八路军办事处纪念馆、西安大华博物馆一起追寻那段抗日记忆。

烽火记忆:硝烟中的陕西民众

1940年5月19日,八路军驻陕办事处处长伍云甫记载:“12时空袭警报,15时解除。19时空袭警报,21时半解除,先后来敌机两批袭西安,据说第一批8架,第二批9架,投弹百枚数处起火,灰尘蔽天可见轰炸之烈。”

1940年5月21日音乐家冼星海给妻子钱韵玲的信中写道:“十六日以后天天有一两次警报⋯⋯,我们都平安地躲避过了。”

“飞机投下的炸弹落在西大街路面上,而路面下正好就是公共防空洞......人(尸体)已经从防空洞中被拉出来,有的人(尸体)连芦席都没有覆盖......”西大街汇远长(经营布匹批发)的出纳刘兴业回忆道。1940年6月30日,日军出动飞机36架,狂轰滥炸西安城,炸死炸伤400余人。

“我在这里做生意,每年临近纪念日总会对这家户主的爱国情怀感到敬佩。无论怎样,那是我们的祖先实打实经历过的灾难,我们不能忘却。弹坑的茬口会被岁月磨平棱角,但弹坑就是弹坑,这是任何事情都改变不了的。”如今在西安市光明巷的商户马师傅说。

钢铁动脉:军需运输的生命线

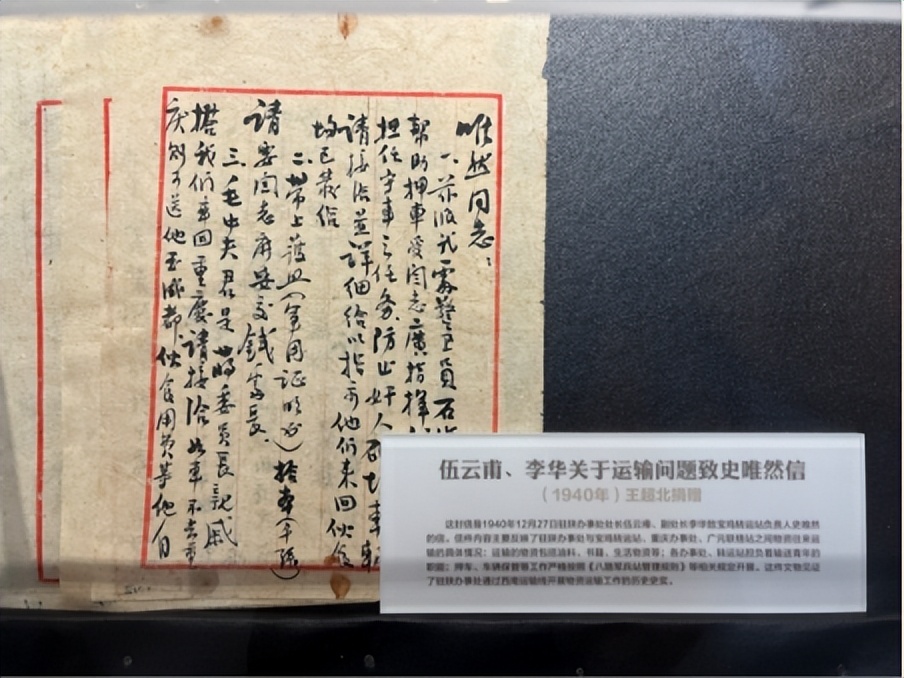

全民族抗战时期涌现出伍云甫、史唯然、谢觉哉、席文升等一大批爱国志士活跃在救国物资运输前线,如今在西安八路军办事处纪念馆各种展览中都可以看到他们的抗日故事。

在《共卫山河—西安军民抗战纪事》展览中,陈列着一件席文升同志捐赠的抗战物资铅块。铅块属于国民党当局禁运物资之一,为避免路途中被查没,席文升将其放在大车车帮的工具箱里,上面再用泥土封住。车队到达延安后,因匆忙而忘记将其取出,后将其捐赠给西安“八办”。

“陕西作为抗战物资中转枢纽,其意义不仅在于地理位置的不可替代性。自1938年武汉失守后,连接中原与西北的陇海线西段成为全国最重要的陆路运输通道,陕西境内铁路里程虽仅占全国6%,却承担了全国23%的军需运输任务。分北线、西北线、西南线三线运输,将救国物资运往大后方。”策展人王路平说。

“席文升返回西安发现后将其保存下来。铅是军工、化工生产的重要原料,铅块是驻陕办事处支援边区生产的重要物证。”策展人段诗洋说道。据不完全统计,陕甘宁边区缴纳救国公粮100多万石,支前154万多人次,组织150多万匹牲畜运送物资,做军鞋20多万双......“陇海铁路西段昼夜不停,每七分钟就有一列军火专列东行。”时任铁路调度主任的赵志宏在日记中写道。

实业报国:民族企业的坚守

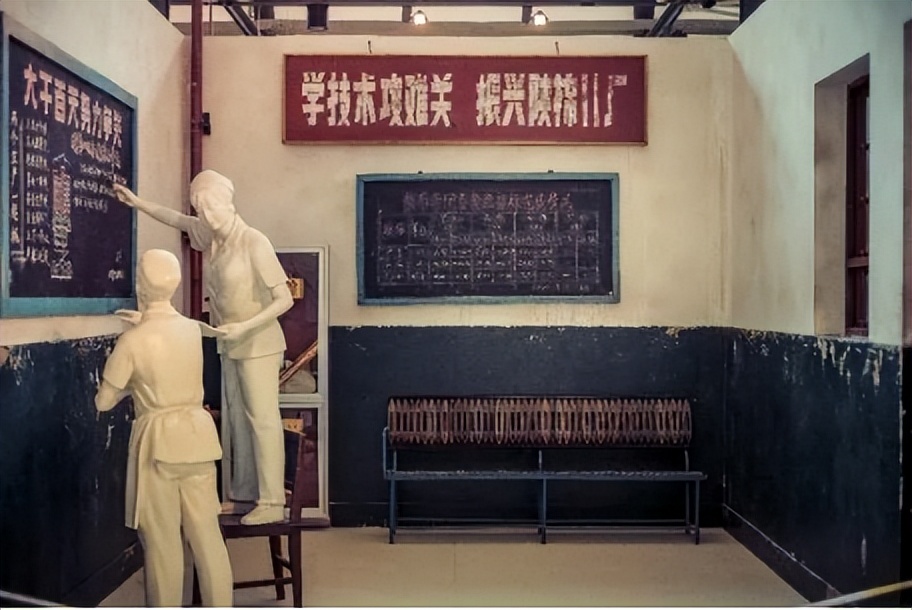

走进西安大华博物馆,其实景陈列的大华生产车间生动还原了国家危亡之际“厂房”如“战场”的真实场景。

“我每天要在厂区巡逻至少十个来回,这里的墙上至今还保留着日军轰炸的弹孔。”西安大华博物馆的保卫员张师傅说。

大华纱厂是西北地区最大的纺织厂,1938年起承担军需生产任务。每月生产3万余匹军用布,占其生产总量的70%至80%,成为支援前线的“纺织粮仓”。也正因此,大华纱厂成了日军飞机的重点轰炸目标。

1939年10月11日午后1时许,日军出动飞机12架进袭西安,在大华纱厂上空投下炸弹及燃烧弹50余枚,以致纱厂几近全部焚毁,棉花烧去25000担,炸毁工人饭厅2栋,其他房屋住宅60余间,工人死伤40余名。

1941年5月6日,大华纱厂再次遭敌机轰炸,厂内外共落炸弹20余枚,炸毁拆包机一部,烧毁棉花2500余公斤,炸毁工人食堂1栋。

1941年12月2日,敌机又至,在厂内投燃烧弹4枚,击中棉花仓库,烧毁棉花1465包,损失惨重。

即便如此,大华纱厂仍在炮火中坚守,一方面加紧修复,另一方面部分疏散迁建至四川广元。尽管三度遭袭损失惨重,但每月向前线供应3万余匹棉布的生产任务从未间断,为支援抗战作出了重大贡献。近年来,西安市通过利用过去大华纱厂1935年所建的织布车间进行建筑遗存改建,集中展示各个时期的时代印记。

本报实习记者 张倩

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页