凌晨三点,打工人小杨的房间依然亮着灯。她紧盯手机屏幕上正在播放的视频,手指机械地重复着评论操作——为了提升偶像主演电视剧的播放数据,她已连续熬了好几天夜,并投入了不少金钱。

这样类似的场景,正迅速跨越娱乐边界,蔓延至体育、动漫甚至动物保护等领域。乒乓球运动员樊振东曾公开发文呼吁:“体育不该沦为饭圈战场,愿赛场回归真实与热血”;一些以“守护大熊猫”为名的网络大V,被指借动物炒作、煽动情绪并暗中牟利;就连《完美世界》为代表的动画,也卷入了非理性的评分大战……本应源于兴趣、凝聚情感共鸣的“饭圈”,为何一步步走向失控,以致“理智追星”的呼声不绝于耳?

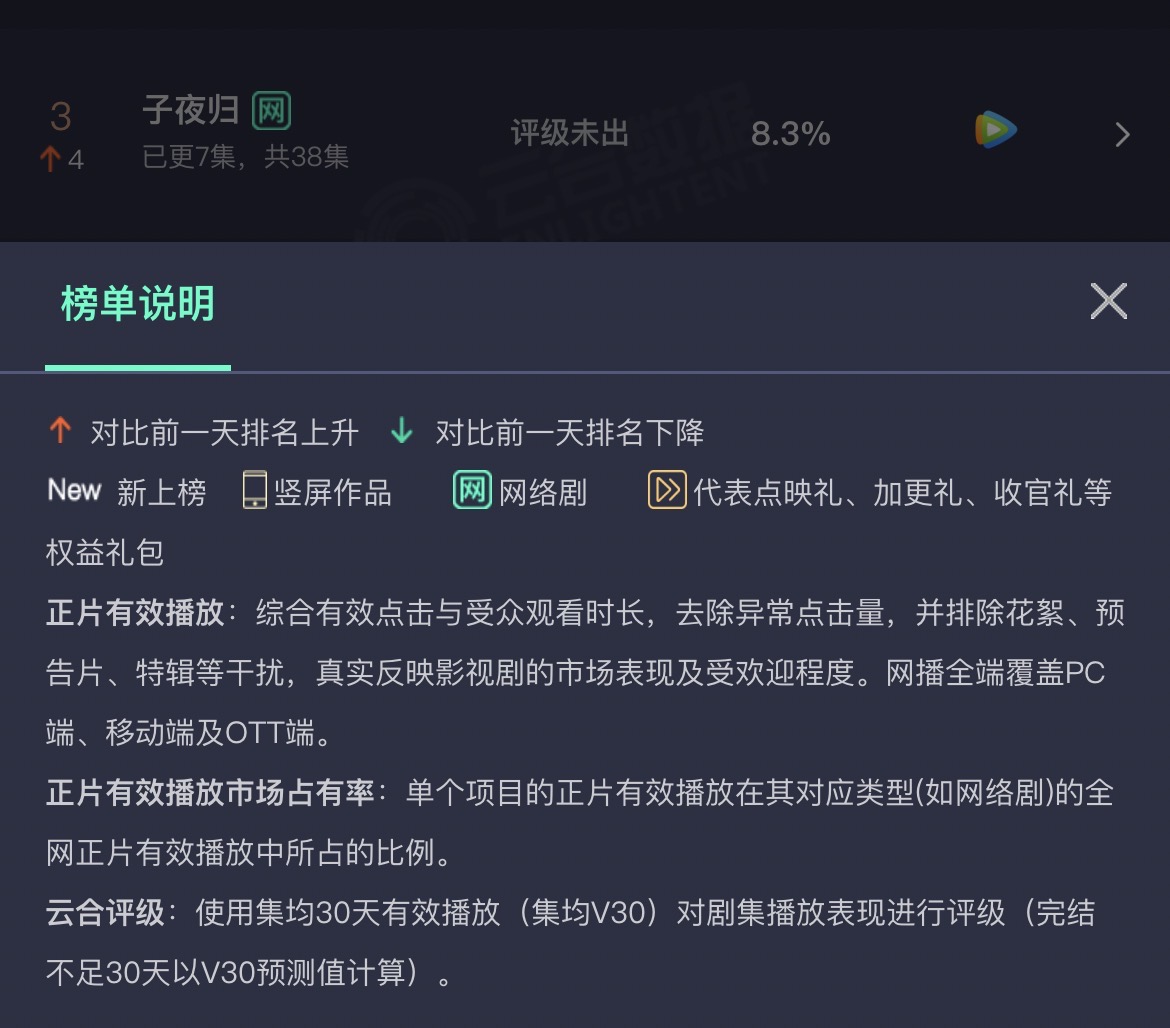

被数据“绑架”的二十四小时

“再坚持一下,播放量快破7000了!”小杨的手机不断弹出粉丝群的消息。三个月前,她在短视频平台刷到偶像的新剧预告。由于宣传力度有限,这部剧并未引起广泛关注。出于支持,她一头扎进了“做数据”的行列。

加入“数据组”后,她的生活只剩下三件事:上班、下班、看剧做数据。清晨六点半闹钟响起时,群里早已有人汇报通宵的“战果”:“播放量冲到7200了!大家今天继续加油!”午休成了她的“数据冲刺期”——匆匆吃完外卖,便点开页面循环播放。直到深夜躺下,群里又发布了新任务。望着不断刷新的消息,她忽然感到一阵深深的疲惫。

她记起自己曾向朋友推荐这部剧,对方问:“这部剧讲了什么?好看在哪里?”她张了张嘴,什么都说不出,脑海中只剩“循环播放”“发弹幕”“控评”这些机械的操作。她关掉屏幕,反问自己:像这样日夜不停地刷数据,究竟是在守护偶像,还是在迷失自我?

当“反黑”沦为网络暴力的遮羞布

“你黑什么黑?这剧你看得懂吗?看不懂就别来看!”这句话曾是晓雯(化名)在微博上的常用语。作为某明星的“铁杆粉丝”,她最初加入“反黑组”是为了保护偶像免受恶意攻击。然而不知不觉间,她的“战斗”对象却变成了只是发表普通观感的网友。

事情起源于一场再平常不过的剧评讨论。有位网友写道:“演技有进步,就是哭戏还是没法共情。”这本是一条客观评价,却在粉丝群内被定性为“高级黑”和“恶意引战”。“反黑组”随即下达指令:“这是故意抹黑,都去控评!”晓雯和几十名粉丝冲锋般涌入对方首页,查“粉籍”、翻黑料、人身攻击、私信辱骂,甚至人肉搜索。

“起初我也觉得过分,但大家都在说:‘是对方先挑事的,我们凭什么不能回击?’‘我们不冲,哥哥就只剩我们了’。”晓雯回忆,那时的她如同着魔,看到任何不同意见,第一反应不再是思考,而是敲击键盘猛烈回击。

直到某天,她自己也因一条评论,遭到其他粉丝持续半个月的辱骂,连家人的照片都被公开嘲讽。屏幕上不堪入目的词语,许多竟是她曾用过的“武器”。在恐惧与羞愧中,她终于清醒:所谓的“反黑”,早已变成网络暴力的遮羞布。

让星光成为照亮现实的力量

并非所有的追星都有“疯狂”的举动。在喧嚣的饭圈之外,还有另一种安静却有力的追随方式。林静,一位资深“剧粉”,她的追星方式就与小杨和晓雯截然不同。当其他人还在为数据和“对家”(存在竞争关系的其他艺人或粉丝群体)言论争执不休时,她选择了一种更为个人的支持方式。

她会静心欣赏偶像的表演,仔细分析台词与情绪的处理技巧,并将这些心得制作成视频与大家分享;她收听偶像的播客和采访,学习他身上的闪光点;受偶像坚持锻炼的影响,她也开始规律运动,并且已经坚持了一年之久;她还会独自去现场,支持偶像的演唱会。

“我珍视的是偶像带给我的情绪价值和正向激励,而不是那些虚无的‘顶流’数据。”林静这样说道,“他的作品引发我的思考,他的态度激励我经营好自己的人生。在我看来,这才是偶像真正的意义——借着他的光芒,照亮自己前行的道路。”

这样正向的激励并非个例。有的粉丝以偶像名义组织公益活动,有人因为偶像的鼓励考上了理想大学,还有人“为爱发电”,自学视频剪辑技能……这些行动摆脱了恶意与竞争,回归到了支持的初心:因为欣赏一个人,而努力成为更好的自己。

记者手记

狂热之后 如何安放我们的热爱?

炮制对立、散布谣言、恶意P图……部分营销号通过不断挑动粉丝情绪赚取流量,产业链上的既得利益者也对此乐见其成。他们不断强化“数据等于爱意”“不冲销量就是不够爱”的扭曲价值观,而最终代价,却由每一位普通粉丝承担。

从小杨的“数据牢笼”、晓雯的“反黑陷阱”,到林静的“理性追随”,饭圈犹如一面镜子,折射出当代年轻人情感投入的不同样貌。我们无意否定因热爱而生的纯粹心意,但当它被数据绑架、被情绪裹挟,甚至道德绑架,让其背负债务仍然持续消费,一切早已偏离初心。

如何让喜爱回归本真?这不仅需要个体保持清醒,更需要平台履行治理责任、明星团队进行理性引导,以及我们每个人在狂热中保持独立判断。真正的热爱,从不该以迷失自我为代价;真正的追随,是让星光成为照亮现实的光芒,而非吞噬理性的黑洞。

本报记者 候思宇

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页